Духовное наследие – святыни чечерского края

Сохранившееся фото Рождество-Богородицкого храма

История церквей Чечерска уходит вглубь веков. Она увлекательна, в чем-то противоречива, но неизменно вызывает интерес. Это наше наследие, и его духовная ценность неоспорима.

Визит Доброверного Ростислава Подтверждает версию о первой церкви

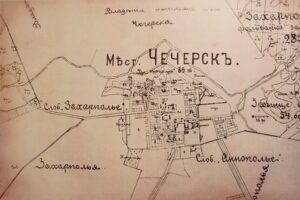

Сведений, когда был основан первый храм в Чечерске, не найдено. Есть предположения, что он был возведен еще в конце X века, когда в 992 году образовалась епархия в Чернигове. Ее возглавлял епископ Неофит. По версии историка и краеведа Сергея Атрощенко, в XII столетии Чечерск появился на страницах летописи, и с большой долей вероятности здесь был храм. Люди не могли за сотни километров добираться в церковь в Чернигов или Киев. Еще в пользу этой версии говорит тот исторический факт, что владелец Чечерска новгород-северский князь Олег Святославович вместе с женой и сыном в 1167 году встречал здесь своего тестя – великого киевского князя Ростислава Мстиславовича. Князь, возможно, прибыл в Чечерск, чтобы увидеть новорожденного внука, который, скорее всего, был крещен в Чечерске. Сам Ростислав Мстиславович слыл человеком набожным и за огромные заслуги перед церковью был причислен к лику святых. Он вошел в Собор белорусских святых как Доброверный Ростислав. Учитывая статус и жизненное мировоззрение семейства, можно утверждать, что церковная жизнь в наших краях в то далекое время имела место быть.

Инвентари Чечерского староства хранят события прошлых веков

Но все же первыми достоверными источниками являются Инвентари Чечерского староства 1704 и 1726 годов. В издании “Историко-юридические документы, извлеченные из актовых книг губерний Витебской и Могилевской, хранящихся в центральном архиве в Витебске и изданные под редакцией и.д. архивариуса сего архива Дм.Ив.Довгяло. Выпуск 28. Витебск. Губернская Типо-литография. 1900 год” в Инвентаре Чечерского староства 1704 года на стр.3 указана деревня Вотор (современное название – Отор). В ней “… под попом Пречистенским пол службы (единица измерения земли, за которую уплачивали налоги – примечание автора)…”. В указанной деревне Пречистенской (Рождество-Богородицкой) церкви не было. И то, что Вотор располагался близко к местечку Чечерск, дает основания полагать, что речь идет о священнике именно чечерской церкви. В данном инвентаре на стр.3 также указано, что при деревне Нисимковичи “… под попом Акрысенским пустошь Гаврамовка…”. Акрысенский – значит Воскресенский. Это доказывает, что священник служил при чечерском храме. В Нисимковичах не было подобной церкви. В этом населенном пункте позже возвели Свято-Георгиевский храм. А здешние земли батюшка, по всей видимости, взял в аренду. Знакомимся с данными инвентаря 1726 года, стр.27. В нем указаны Спасская, Пречистенская, Николаевская и Воскресенская церкви. Когда точно они были воздвигнуты, неизвестно. Однако, если судить по содержанию Инвентарей, то можно сделать вывод, что Пречистенская и Воскресенская основаны до 1704 года, а Спасская и Николаевская – до 1726 года. О том, что Воскресенская церковь была основана не позднее второй половины XVII века, можно судить по древней иконе “Сошествие Иисуса Христа во ад”, копия которой находится в алтаре ныне действующего Спасо- Преображенского храма, а подлинник украшает один из экспозиционных залов Национального художественного музея Беларуси. Кириллическая надпись на ее раме говорит, что “сей образ офертовал Ян Санкович до храму Воскресения Христова в Чечерску на честь и на хвалу Господу Богу. Року 1678”. Чечерские церкви были деревянными и сразу они относились к Православию. Но в 1743 году перешли в унию. Это произошло по причине того, что руководство староства было римско-католического вероисповедания. Содействовала переходу и местная шляхта. Большое влияние на переход оказали и противники православия – служители Чечерского костела Святой Троицы. Униатские церкви состояли в Рогачевском деканате. В его сводной ведомости, датируемой 1767 годом, указано число прихожан, приступавших в течение года к исповеди, и отдельно число малолетних детей. Так, в Воскресенском храме к исповеди приступили 1737 человек и 306 малолетних, в Пречистенском – 727 и 263 соответственно, Спасском – 92 0 и 260, Николаевском – 582 и 184.

Возврат из унии в православие

Возврату церквей староства в Православие содействовал граф Захарий Чернышев. “Могилевские епархиальные ведомости”, №1-2 , 1903 г., неофициальная часть, в разделе “Материалы для истории воссоединения униатов в Белоруссии 1780-1795 годов (Списки воссоединенных церквей)”, стр.10, указывают, что чечерские храмы в рапорте от 26 мая 1781 года Преосвященного Георгия, епископа Могилевского, указаны как перешедшие в Православие под номерами: 19 – Николаевский, 20 – Преображенский, 21 – Рождественский (Рождество-Богородицкий – примечание автора). Однако в списке нет Воскресенского. Возможно, из-за ветхости здания он был упразднен.

Граф Захарий Чернышев планировал возвести в Чечерске еще одну православную церковь – в честь апостола Иоанна Богослова. Однако это намерение так и не воплотилось в жизнь. Зато в последующем графом и его вдовой были построены три каменных православных храма. По свидетельству историка архитектуры И.Слюньковой Спасо- Преображенская церковь была возведена в 1779 году, хотя другие источники указывают дату – 1783 год, как и Вознесенская, Рождество-Богородицкая – в 1786 году. Что касается Николаевской церкви, то в 1820-х годах из списков она исчезла, а ее причт причислили к Вознесенской. Есть такие версии: изначально могла быть построена каменная Николаевская церковь, переосвященная в Вознесенскую, или Николаевская была изначально деревянной. Ее по ветхости разобрали, а на этом месте построили каменную Вознесенскую. Также указана кладбищенская Свято-Георгиевская церковь, построенная в 1849 году на средства прихожан. Богослужения в ней отправлялись причтом Рождество- Богородицкой церкви в храмовые праздники и дни особого поминовения усопших.

Екатерина II участвовала в освящении Рождество-Богородицкого храма

Но обратимся к тому, что же из себя представляли чечерские церкви. И начнем повествование с истории Рождество-Богородицкой, которая была построена в районе Замковой горы напротив костела Святой Троицы. Именно ее приход удостоила своим визитом Императрица Екатерина II. Об этом сказано в “Путевых заметках при обозрении церквей Могилевской епархии Преосвященным Мисаилом, Епископом Могилевским и Мстиславским в 1897 году”.

Епископ Мисаил высказался так: «Рождество-Богородицкая церковь однопрестольная, построенная в 1786 году, освящена в присутствии Императрицы Екатерины II ея духовником, протопресвитером Бажановым, с местным настоятелем оной протоиереем Герасимом Курганским; в 1894 году капитально ремонтировалась и переделана из холодной на теплую средствами прихожан, величественная и украшенная утварью и ризницей достаточна. Прихожан обоего пола 3277 душ; приход состоит из крестьян, мещан, купцов и частию военных лиц». (“Могилевские епархиальные ведомости”, 1-11 апреля, №№10-11, 1898 год. Часть неофициальная. Стр. 136.

Первый православный священник и основатель приходской школы –

отец Герасим

Первым православным священником в Рождество-Богородицком храме после унии был о.Герасим Алексеевич Курганский. Личность священника современники считали выдающейся. Он обучался риторике в Киевской академии, продолжил учение в прусском Кенигсберге. Затем обучался в Могилевской, Смоленской семинариях. Владел немецким и французским языками. Стараниями о.Герасима была открыта приходская школа. Дети обучались российской грамматике, священной истории, катихизису и арифметике. Бедным ученикам выдавали книги, бумагу и прочее. Позднее школа была преобразована в училище, куда духовенство уезда направляло своих сыновей. По окончании мальчики поступали в Могилевскую семинарию. В Чечерске, кроме детей, обучались и взрослые церковники. Некоторые сведения о судьбе протоиерея есть в исторических трудах Сергея Атрощенко: “…Айцец Герасім Курганскі яшчэ доўга працаваў на духоўнай ніве, быў паважаны ў мястэчку і епархіі… У гады Айчыннай вайны 1812 г. ён нават узначальваў мясцовы партызанскі атрад…”. Протоиерей Курганский до конца своей жизни служил в Чечерске. Он отошел ко Господу не ранее 1824 года.

В 1827 году приход Рождество-Богородицкой церкви возглавил протоиерей Гавриил Васильевич Цитович. По клировой ведомости 1850 года настоятелем служил о.Павел Акимович Высоцкий. По данным 1857 года в состав прихода входили: Чечерск (567 душ), деревни Глыбочица (184 души крестьян) и Залавье (67 душ). Причт состоял из священника Павла Высоцкого, он же был Чечерским благочинным, и диакона Петра Зубовского. В 1873 году настоятелем был Василий Лепешинский. Местные жители стремились помогать церкви. Известно, что 22 февраля 1896 года преподано Архипастырское благословение всем прихожанам Богородицкой церкви “за пожертвование ими 2921 руб. 86 коп. на ремонт своего приходского храма”, и отдельно волостному старшине Ивану Санковскому и писарю Якову Твардовскому “за содействие их к означенному пожертвованию”. По данным 1916 года настоятелем при Богородицкой церкви был о.Иоанн Цитович. Сведений после событий революции 1917 года практически не сохранилось. Есть информация о том, что после о.Иоанна Цитовича служил о.Иоанн Комлев. Дальнейший их жизненный путь неизвестен. Также неизвестно, когда и как закрылся храм. Однако есть версия, озвученная источником СОБОРЫ.РУ о том, что он был разобран в 1932 году. Святыня, как и многие другие, утрачена, но память о ней мы должны сохранить.

(Продолжение следует)

Подготовил настоятель прихода храма

Покрова Пресвятой Богородицы

в агрогородке Ботвиново

иерей Александр Хамылевский

В публикации использованы материалы

церковно-исторической комиссии

Гомельской епархии