Страницы прошлого Меркуловичского храма: святыня разрушена, но жизнь ее вечна

У креста, установленного в честь храма Воскресения Христова. Фото из архива.

История православных храмов уникальна. Она наполнена испытаниями, трагизмом и болью разрушений. А еще надеждой возрождения, о чем свидетельствуют события нашей с вами современности. Господь не позволяет прерывать связующую нить времени. Прошлое – это наше наследие. Его мы должны трепетно хранить.

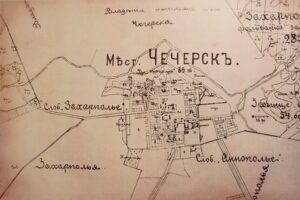

В середине и во второй половине 19-го столетия действовало 10 православных храмов, которые были расположены в границах Чечерского района, каким мы его представляем сегодня. Но в то время некоторые из приходов относились к другим уездам. Например, Меркуловичский храм, который был освящен в честь Воскресения Христова, – к Рогачевскому.

Сначала приведу несколько интересных фактов о самой деревне Меркуловичи. Если обратиться к историческим источникам, то село «Міркулавічы» Речицкого повета (уезда) Минского воеводства Великого Княжества Литовского известно с 16-го века. Согласно Большому историческому атласу Беларуси, первое упоминание приходится на 1563 год. Жизнь крестьян в то далекое время была размеренной, традиционной. На протяжении веков она почти не менялась и была сосредоточена вокруг семьи. Семьи, как правило, были очень большими. Только представьте, родственники трех или даже четырех поколений жили под одной крышей. Так было легче вести хозяйство и выполнять повинности, воспитывать детишек и заботиться о стариках или заболевших. При таком укладе было легче передавать семейные опыт и традиции, правила поведения. Небольшие семьи, состоящие из одной супружеской пары и их детей, были редкими. Так жили состоятельные крестьяне, мещане и шляхта. Наличие и количество хозяйственных построек, таких как конюшни, сараи, гумна, мельницы, пивницы и прочее, зависели от богатства владельца. Бедные крестьяне имели только гумно и сарай возле дома. А целые комплексы хозпостроек встречались при дворах богатой шляхты.

Однако вновь обратимся к данным исторических источников. «Акты Виленской археологической комиссии: том XXXVIII. Инвентари староств, имений фольварков и деревень XVIII века (1720 – 1798 г.), Вильна 1914 г. Инвентарь Меркуловичского староства в Речицом повете №1 – 1720 г. 27 апреля) говорят нам о том, что было: «7 дымов, 7 валок земли, водяная мельница». Село Міркулавічы было центром Меркуловичского староства. В 1765 году Меркуловичи входили в состав Меркуловичской державы Рогачевской волости Речицкого повета Минского воеводства и принадлежали пану Анджею Слизске. В общей сложности в так называемую Меркуловичскую державу входило 6 деревень, включая еще Боровую Буду, Буду Лесовую, Городок, Проклицу, Ботвиново и Ветвицу. Этой информацией поделился прямой потомок одного из Меркуловиских священников Дмитрий Пославский. Однако по данным – ru.wikipedia.org/wiki/Меркуловичи – в 1765 году это было староство, и оно объединяло 4 деревни с 141 двором.

После первого раздела Речи Посполитой в 1772 году Меркуловичи вошли в состав Российской империи. 24 ноября 1773 года Меркуловицкая держава была пожалована обер-секретарю Правительствующего сената Алексею Васильеву навечно и потомственно с количеством населения в 175 душ. До этого принадлежала речицкому подкоморию Прушановскому. В 1777 году в Меркуловичах проживало 124 человека (122 христианина и 2 еврея) согласно ведомости о дворянах Могилевской губернии. В 1853 году в деревне располагался 2-й стан полиции, почтовая станция с 28 лошадьми. У этого населенного пункта и окрестных деревень менялись владельцы, и он оставался центральным в своей местности с довольно развитой инфраструктурой для тех лет. Вполне объяснимо, почему именно в этом селе действовал храм.

Впервые Меркуловичский приход упоминается в 1767 году. Храм был указан в списках церквей Рогачевского униатского деканата. Настоятелем прихода храма в то далекое время был Косьма Щербо. Он был униатским священником. После включения белорусских земель в состав Российской империи усилиями могилевского архиепископа Георгия Конисского и императрицы Екатерины II начался процесс присоединения униатов к православной церкви. Что касается Меркуловичской церкви, то доподлинно известно, что она возвращена из унии в Православие в 1781 году. Информацию об этом находим в «Могилевских епархиальных ведомостях» за 1903 год в №1/2 в неофициальной части. С.10». При рапорте от 7 июля 1781 года преосвященного Георгия, епископа Могилевского, была представлена ведомость, в которой показаны воссоединенными 66 церквей. Под номером 28 – Меркуловичская.

Настоятель Косьма Щербо перешел в православие в 1781 году. В то время храм находился в удручающем, просто-таки плачевном состоянии. И новый владелец Алексей Иванович Васильев принимает решение о возведении нового храма. Строительство завершили в 1793 году, и храм был освящен. Он был холодный, то есть не отапливаемый, однокупольный. В одной связке с храмом была колокольня. На ней находилось 15 колоколов с общей массой 525 кг. Самый большой колокол весил 272 килограмма, а самый малый – всего 2,5 кг. При храме был дом священника, просфорня, сторожка. Усадебной земли было 3 десятины. По решению Святейшего Синода, которое утвердил император Павел I, от 11 января 1798 года приходу храма было выделено 30 десятин пахотных земель.

В 1798 году настоятелем Меркуловичской церкви назначают Иоанна Пославского. А в 1815 году отец Иоанн – благочинный округа. 25 апреля 1830 года указом Могилевской духовной консистории «за многолетнюю службу у престола Божия и заслуги по духовному ведомству» его возвели в сан протоиерея. В 1839 году освободили от должности благочинного из-за преклонного возраста, и к 1842-му он скончался.

13 сентября 1842 года настоятелем стал Михаил Пославский – сын отца Иоанна Пославского, который служил верой и правдой и отошел ко Господу 17 октября 1887 года. В следующем, 1888 году, 31 января рукоположен в сан священника Григорий Голынец (МЕВ 1888г., №6-7, С.104).

Могилевские епархиальные ведомости 1893 года №20, стр.135 сообщают: «Его Преосвященством преподано Архипастырское благословение: 10 июня – прихожанам Меркуловичской церви Рогачевского уезда за пожертвованные ими 500 рублей на устройство ограды вокруг церкви, 145 руб. на устройство церковной сторожки и священнического облачения, стоимостью 55 рублей». То же издание, но уже в 1905 году сообщает: «Преподано архипастырское благословение прихожанам Меркуловичской церкви, Рогачевского уезда, за пожертвование ими 2270 рублей на ремонт своего приходского храма». (МЕВ 1905 г. №7, Стр.81). Как видим, прихожане жертвовали на помощь храму. И это несмотря на то, что значительная часть населения не отличалась большим достатком. Многие и вовсе жили за чертой бедности. Но помочь храму считали делом святым и искренне верили Господу.

В 1912-м году в Меркуловичской церкви новый священник, о чем также сообщили Могилевские епархиальные ведомости: «1 ноября священник Любанской церкви Рогачевского уезда Василий Корзун согласно прошению перемещен к Меркуловичской церкви того же уезда». (МЕВ 1912 г., №22, Стр.324). Дата окончания его служения в Меркуловичском храме неизвестна.

Прихожан на начало 1917 года было: 2609 – мужчин; 2663 – женщины. На территории прихода действовало 4 – земские школы; 3 – церковно-приходские. Данных, кто был настоятелем Меркуловичского храма после 1917 года не найдено, но возможно им продолжал быть отец Василий Корзун. По данным на 10 октября 1926 года он служил в одной из чечерских церквей. До 1928 года приход был без настоятеля.

Далее известно, что прихожане начали поиск нового священника, и основные усилия взяли на себя жители деревни Причалесня – насельница бывшего Макарьевского монастыря, в те годы закрытого советской властью, монахиня Антония (Лукьяненко) и крестьянин Алексей Сазонович Гончаров. Они заручились рекомендательным письмом жителей Меркуловичского прихода и отправились в Киев. Возвратились с иеромонахом Антонием из Киево-Печерской лавры. Отец Антоний в 1928 году возглавляет приход, чтобы не только духовно окормлять людей, но и пройти через тяжелые испытания. Все мы знаем из истории, насколько трудным было это время – конец 20-х – начало 30-х годов прошлого столетия. В стране проходила коллективизация. Крестьяне неохотно шли в колхозы. Особенно тяжело проходила эта кампания на территории Меркуловичского сельсовета. Отца Антония и нескольких активных прихожан обвинили в препятствии процессу коллективизации. Последняя служба прошла накануне Рождества Христова в ночь с 6 на 7 января 1930 года. И уже 7 января состоялось заседание местного сельсовета, где приняли решение: «Церковь закрыть, попа выселить». Решение выполнили сразу.

Всего через несколько дней – 10 января 1930 года – отец Антоний и четверо прихожан были арестованы. До суда, который прошел через две недели, они содержались в Бобруйской окружной тюрьме. Иеромонах Антоний был ложно обвинен в антисоветской агитации и был приговорен к 5 годам лагерей. Задержанных прихожан решили отпустить. Отец Антоний был последним настоятелем прихода храма Воскресения Христова. Храм стоял закрытым вплоть до 1936 года. В этом же году был разобран для постройки Шиловичской средней школы. Из храма сделали 6 классов и коридор.

Местным жителям, гостям Меркуловичей, всем проезжающим и проходящим путникам напоминает о храме Воскресения Христова установленный на его месте крест. Люди давно заметили: здесь не приживается кустарник, а по обе стороны разрослась сирень, словно для того, чтобы пышным цветением своим прославлять канувший в Лету, но не утративший жизни храм. «Не бывает поругаем Господь», – эти слова апостола Павла непреложная истина. Храм разрушен, но память о нем жива, значит, жизнь его вечна.

Подготовил иерей Александр ХАМЫЛЕВСКИЙ, настоятель

прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы

в агрогородке Ботвиново.